2012年3月9日 14:21

株式会社富士経済は、世界各国で進められているスマートグリッドの取り組み状況や今後の方向性を把握する調査を実施し、その結果を報告書『2011ワールドワイドスマートグリッド構築実態調査』にまとめた。

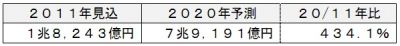

同調査は、2011年7月から2012年1月の期間に、同社専門調査員による関係者へのヒアリング調査及び関連文献による補完方式で行われたもので、同報告書によると、スマートグリッド関連市場は、2011年が1兆8,243億円の見込ながら、2020年には、7兆9,191億円と、434.1%増が予測されている。

各国の状況をみると、米国、カナダでは、送電設備の老朽化が進んでいる状況から、エネルギーセキュリティ強化や電力供給の信頼性向上のために送電網構築プロジェクトが進んでいる。特に、米国では、産業保護とエネルギーセキュリティの観点で、従来からある「原油→ガソリン→自動車産業」の連鎖が、「シェールガス→天然ガス発電→電動自動車」へと移行の兆しを見せている。

次に、欧州では、国家間の電力供給連携が活発で、2020年までに北海の洋上風力発電、南欧や北アフリカの太陽熱発電などの大規模発電所構築と、その電力を欧州全体に効率的に送電する電力網構築を計画している。また、送電線には、主に洋上風力発電で海底送電ケーブルとして使用されるHVDCの導入計画が各国で進んでいる。

中国では、「ストロング・スマートグリッド」の標語の下に、安定した系統連系、信頼性向上を目的として、超高圧送電線の敷設とスマートメータの設置が急速に進んでいる。同国では、これまで電力需給の逼迫に対して強制的な電力供給の一時停止で対処してきたが、スマートメータの導入により、今後家庭用についても電力料金体系が多様化に向かうと予測される。

日本では、電力供給が安定していたためスマートグリッド構築への関心は低かったが、東日本大震災を契機に、国内におけるエネルギーセキュリティ確保が急がれ、再生可能エネルギーや分散型電源の導入とそれらに関わる規制の変更や系統運営政策が議論されている。もちろん、議論の域を脱してはいない。

ほかにも、オーストラリアは、スマートグリッド先進地域であり、早期からスマートメータの設置が進んでおり、既に消費者側のアプリケーション導入にプロジェクトの重点を移している一方、南米などの新興国では、スマートメータの設置や大規模なHVDCプロジェクトが一部で始まっており、積極的なインフラ投資が計画されている。

国家が率先して実施しなければならないテーマと思われるエネルギー安定供給への道は、どれだけ積極的な投資が行えるかという点ではないだろうか。この報告書でも、語られている日本は「議論中」とのこと。「正解」のない問題を前に、たぶん、何をすべきか理解できていない国家の姿が此処にあるようだ。

株式会社富士経済

リリース

-->

リサーチ新着30件

記事検索

アクセスランキング トップ10

10. 世界の海のプラスチック化が進む

お問い合わせ

モバイルサイトQRコード

ResearchNews[リサーチニュース]モバイルサイトへアクセス

htt

![ResearchNews[リサーチニュース]](./images/space.gif)